最近一篇發表在《Nature》上的研究證實,全球大型化石燃料公司的碳排放,可能與數十起致命熱浪有直接關聯,也為追究石油巨頭在氣候變遷中造成的損害責任提供了關鍵證據。研究指出,全球前14大化石燃料公司中,任何一家製造的碳排放量,都足以讓50起原本幾乎不可能發生的熱浪,成為真實的災難。

由於全球暖化,世界各地的熱浪越發頻繁和猛烈。照片來源:Richard Vanlerberghe/Unsplash

全球暖化使熱浪在世界各地變得更頻繁、更強烈,2025(今)年6月席捲歐洲的一場熱浪,短短10天內導致2300多人喪生。同時,熱浪平均強度也不斷上升,2000年至2009年熱浪的平均溫度增加了1.4°C,而僅從2020年到2023年,熱浪均溫就增加了2.2°C。

面對越來越急迫的氣候風險,氣候法律工作者嘗試以氣候訴訟的方式,要求碳排大戶負起責任。然而,一間化石燃料公司的排放,真的會導致氣候災害發生嗎?從工業革命以來,數以萬計的排放者製造了足以導致氣候變遷與暖化的排放量,如果只能對特定幾間大公司提告,要如何證明他們與氣候災害發生的關連?

今年9月發表於《Nature》期刊的一項研究,將全球180家主要排放源(carbon majors)以及在2000至2023年間全球發生的213起重大熱浪事件列入分析,研究結果發現,這180家的總排放量有一半是導致熱浪強度增加的原因。

研究也指出,全球前14大化石燃料公司中的任一家,碳排放量都足以催生超過50起原本幾乎不可能發生的熱浪事件。

這項研究採用「歸因分析」(Attribution Analysis)比較現今的高溫與工業化前的氣候條件,並利用OSCAR地球系統模型,模擬各企業排放對全球平均氣溫上升(GMST)的影響。

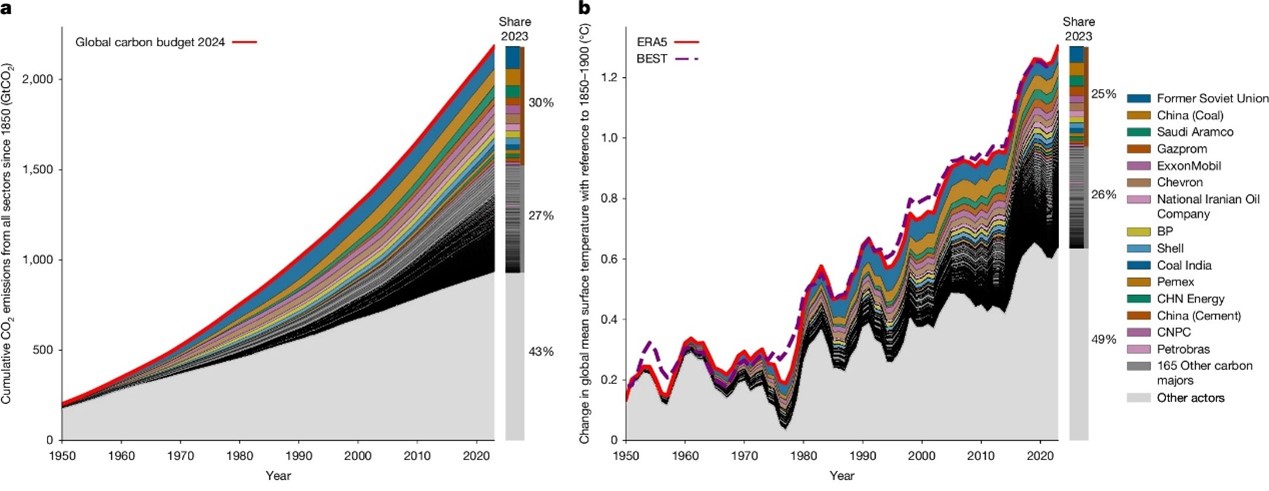

研究團隊指出,1854年至2023年間,全球180家企業製造的二氧化碳與甲烷排放量,占了1850至2023年全球累積二氧化碳排放量的57%。

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)估算,相較於1850~1900年,2023年全球平均地表溫度上升約1.3°C──其中有0.67°C來自前述180家企業,0.33°C來自全球前14家大型企業,如前蘇聯、中國煤炭工業、沙烏地阿美(Saudi Aramco)、俄羅斯天然氣公司Gazprom、埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龍(Chevron)等。

研究結果也顯示,這些企業大幅提升熱浪的強度與發生機率,影響介於0°C至0.18°C之間,造成了約一半的熱浪強度上升。最大排放者(前蘇聯)的排放則使53起熱浪事件(約占25%)的發生機率增加至少1萬倍;即使是名單上的最小排放者俄羅斯公司Elgaugol,也提高了16起熱浪(約8%)的發生機率。

這是首份量化企業層級對極端氣候事件(熱浪)因果關係的研究,凸顯大型化石燃料與水泥企業在氣候危機中的關鍵責任。

研究指出,碳排大戶製造的排放增加了氣候變遷與熱浪的風險。圖a為碳排大戶自1850年來累積的二氧化碳排放量;圖b則模擬了碳排大戶對全球平均氣溫上升的影響。照片來源:Quilcaille et al., Nature (2025)(本圖經裁切,CC BY 4.0)

《Nature》歸因研究能否為控告企業的氣候訴訟帶來突破性進展?

根據倫敦政經學院(LSE)格蘭瑟姆研究所氣候變遷與環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)統計,截至今年6月,全球共有2967件氣候訴訟被提起。然而,被告絕大多數均為「國家或政府」,以企業為被告的訴訟相對少見。以2024年為例,在該年度提起的226起氣候訴訟中,有高達75%以政府為被告。

根據筆者的觀察,此現象主要與國家減量義務具備明確的法源依據有關。在國際法層面,2015年通過的《巴黎協定》已明定締約國有提交國家自訂貢獻目標的義務,成為往後各國提起氣候訴訟的最重要基礎;又,國際法院甫於今年7月作成「關於氣候變遷的國家義務」的諮詢意見,認為國家可能因未能阻止氣候損害,而負有回復原狀或損害賠償義務,可能也將為未來以及進行中的氣候訴訟產生重要影響。

反之,企業的減量義務或環境保護義務則無明確的法源依據。在此情形下,國際上控告企業的氣候訴訟,最常採用的類型是「氣候漂綠」(climate washing)。在《Nature》歸因研究中的前14大排放者之一埃克森美孚,就曾經在2019年被消費者控告漂綠、不實廣告[1] 。

除此之外,「請求課予減量義務或目標」以及「請求支付賠償」兩種訴訟類型,亦常用於控告企業。

就前者而言,由於企業的減量義務欠缺明確法源依據,目前法院僅做到以各種「軟法」勾勒私部門的減量責任,包括引用原本用來約束國家的氣候協定(如《巴黎協定》)與人權公約(如《公政公約》、《歐洲人權公約》),甚至是國際上針對企業於人權保障方面的指引;或是肯認企業「理論上」應為其造成的氣候損害負民事賠償責任,但都未能判命企業執行具體的減量措施或課予減量目標。

至於「請求支付賠償」的訴訟類型,最大的障礙在於因果關係的認定——須有科學證據證明,原告的損害發生是因特定排放者之排放行為而導致,或至少增加其發生機率。

2024年底時,國際法院氣候變遷諮詢意見聽證會開始之際,民眾在法院外舉牌聲援太平洋島國。照片來源:PISFCC

《Nature》歸因研究的發表,建構出個別排放者與極端氣候事件發生之間的因果鏈,就「請求課予減量義務或目標」的訴訟類型而言,或能賦予法院更堅實的基礎,使法院願意積極課予企業達成減量目標的義務。至於「請求支付賠償」的訴訟類型,更是直接提供「被告排放行為」與「原告損害發生」之間因果關係的關鍵證據。

瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)教授兼該研究之資深作者莎娜維拉特娜(Sonia Seneviratne)表示:「能夠追溯單一排放者造成的影響並量化,對確立其潛在法律責任而言極具價值。」

法國國家科學研究中心(CNRS)研究主任法蘭達(Davide Faranda)亦指出:「這項研究跨出關鍵一步——它在具體氣候災害與導致其發生的企業排放者之間建立了連結,這座橋樑可能成為追究污染者責任的基石。」

這份研究並不是解決氣候訴訟問題的萬靈丹,法律挑戰仍然存在。

例如,縱使法院認定某一企業排放者應負損害賠償責任,尚須明確指出該企業對個別被害人應賠償之數額。

此外,個別排放者對於特定熱浪強度與機率的影響被量化之後,這些數字如何進一步轉化為應負賠償責任的比例?且該研究納入的180家企業,在1854~2023年間亦非同時存在,要如何認定某一起特定熱浪發生時,特定排放者對於該熱浪被害人應負的比例責任?除了熱浪之外,其他因全球暖化而產生的實體風險及轉型風險,應如何量化排放者的責任?這些或許都是尚待思考與解決的問題。

註釋

[1] Commonwealth v. Exxon Mobil Corp.

最近一個月的網頁瀏覽次數:129181