仿生建築是透過模仿自然界中動植物、昆蟲等構造,打造的創新、永續建築方案。早在約30年前的辛巴威東門中心,就受白蟻丘和仙人掌啟發,仿造白蟻丘的通風設計,讓熱空氣從煙囪排出,冷空氣從建築底部流入;也仿造仙人掌凹凸不平的表面,使夜間更容易散熱、降溫。這座仿生建築在不需開空調的情況下,可長年維持室內,比開空調還節省10%的能耗。隨著全球不斷升溫,能夠自我調節、適應環境變遷的仿生建築,成為建築業永續設計的新趨勢。

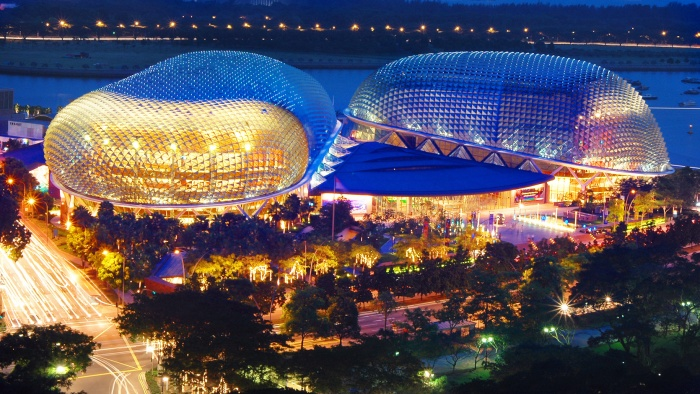

新加坡藝術中心以榴槤為仿生靈感,外牆遮陽版能隨日照角度改變形狀與方向。圖片來源:新加坡旅遊局

新加坡藝術中心以榴槤為仿生靈感,外牆遮陽版能隨日照角度改變形狀與方向。圖片來源:新加坡旅遊局

由空中俯瞰,新加坡濱海藝術中心(Esplanade theater)就像兩瓣剖開的榴槤,靜靜躺在地面上。這座建於1992年的建築,外觀仿效榴槤外殼上堅硬尖銳的刺狀突起,具有減少受熱面積、調節溫度的作用。由建築師威爾福德(Michael Wilford)及DP建築事務所以榴槤堅硬的外殼為靈感設計外牆系統,打造出這座兼具現代造型與調節功能的仿生建築,成為新加坡城市中的創時代地標。

外牆上一扇扇自動化的三角鋁製遮陽板,是這顆「大榴槤」的精髓所在。建築設計團隊深入研究了新加坡的日照軌跡,並以此設計遮陽葉片的形狀與深度,再透過電腦建模與幾何分析,讓外牆的遮陽板能精準隨著日照角度,自動改變形狀和調整方向,不僅有效阻絕熱帶高溫,也得以讓充足的自然光線進入室內,創造節能又舒適的室內環境。

根據《LearnBiomimicry》報導,這項設計大幅降低了建築物30%的能源消耗及55%的人工照明需求。而遮陽葉片形成的光影變化如同天然的燈光秀,展現出新加坡獨有的氣質,也讓這座世界級的藝術「表演」中心實至名歸。

新加坡濱海藝術中心外牆上的三角鋁製遮陽板,會隨著日造角度改變遮陽方向。照片來源:Spreng Ben/Flickr(CC BY-NC-SA 2.0)

來自非洲的納米比亞沙漠甲蟲(又稱沐霧甲蟲),是仿生建築熱衷效仿的新興模範。這種甲蟲的外骨骼同時兼具親水與疏水性,讓牠能從霧中汲取水分,並將凝結的水珠順著腹部流到口中,即使在乾燥炎熱的沙漠,納米比亞沙漠甲蟲只要順著氣流方向,就得以補充水分,這項行為又稱為「沐霧」(fog-basking)。

預計興建於西班牙加納利群島的拉斯帕瑪斯水劇場(Las Palmas Water Theatre),是結合公共空間美學和功能性的海水淡化廠,同時也是座露天劇場。該劇場以納米比亞沙漠甲蟲的集水技術作為仿生靈感,將建築物順著風向建造,並在外牆設置仿造其外骨骼的玻璃冷凝器,將海水從海底一千公尺深處抽取上來,再結合太陽能蒸發器,蒸發海水,汲取淡水。這項由知名建築事務所Grimshaw開發的集水系統,集水效率比現行補霧網高出10倍。

不只歐洲,納米比亞大學水文中心、納米比亞沙漠研究中心也都運用納米比亞沙漠甲蟲汲取水分的靈感來設計仿生建築。納米比亞沙漠研究中心已經於2024年10月啟用,預計每天能從霧中汲取200公升的水,為當地的乾燥氣候提供永續的水資源。

新加坡生態與仿生設計顧問公司bioSEA的創始董事兼首席生態學家賈恩(Anuj Jain)表示,雖然這項技術源於乾燥地區,但在濕度高的都會地區,也能用以收集濕氣,暴雨來臨時,還能減緩逕流,降低因氣候變遷而惡化的洪水問題。

在自然光線灑落的辦公室工作,是不少上班族的夢想,而這個夢想就快成真了!建築師波琳(MichaelPawlyn)在瑞士蘇黎世設計了一座仿生辦公室,它以幽靈魚(Spook fish)的眼睛為靈感,建材比傳統辦公室減少了30%混凝土、50%玻璃、75%鋁材。由於自然光充足,辦公大樓整體耗能更低,不需開燈就有自然光線灑落,帶給上班族滿滿的幸福感。

幽靈魚生活在1000公尺下的黑暗海底,眼睛卻能捕捉海底微乎其微的光線。幽靈魚貌似有四顆眼睛,實則只有兩顆,只是眼睛分為上下兩部分。上方的眼球向上看,光線透過水晶體聚焦,下方的眼球則看海洋深處,能透過特殊晶體構成的鏡面構造,反射來自海底的光線,讓幽靈魚在海底也能發現獵物、躲避威脅。

這啟發了建築師運用自然光照亮辦公大樓的靈感。由於辦公大樓的低樓層往往較難接收到自然光線,設計團隊參考光線在幽靈魚的視網膜前方反射的原理,運用鏡子匯聚光線,讓低樓層能被自然光照亮,而不需依賴電燈。而為了發揮最大的日照效能,團隊更研究了光線進入與循環軌跡,根據陽光照射的最佳角度,仔細計算太陽能板的間距,打造一座聚光穹頂,讓自然光得以在各樓層間流動。

建築師以幽靈魚和其他自然生物為靈感,在瑞士設計了一座仿生辦公室,整棟大樓可完全利用自然光照,減少整體能耗。照片來源:擷取自Exploration官網

從模仿白蟻丘的通風設計,仙人掌、榴槤的隔熱原理,到借鏡沙漠甲蟲的集水技術、幽靈魚眼的採光結構,建築正步入與自然共生的仿生新時代。身在都市熱島及降雨不穩定的台灣,極端氣候早已不是遙不可及的議題,而是全球的急迫課題。「回到自然」的仿生設計理念、打造調適氣候的韌性建築,更成為當前建築業回應氣候變遷的重要解方。

Parametric House, Biomimicry Architecture #3

Learn Biomimicry(2025年3月1日),The Top 10 Real World Examples of Biomimicry in Architecture

Biomimicry New Zealand(2024年7月2日),Harnessing Nature's Ingenuity: The Namib Desert Beetle's Lessons for Sustainable Technology

Khalifa University Science and Tech Review(2023年3月23日),Lessons from the desert beetle

Architecture Industry(2024年6月12日),“Nature-Inspired Innovation: Biomimicry Reshapes Architectural Design in 2024”

DirectIndustry e Biomimicry Magazine(2023年11月22日),Using Nature-Inspired Design for Energy-Efficient Buildings

Hausvoneden, Inspired by nature - regenerative design beyond sustainability

Harun Yahya(2024年7月14日),Spookfish's Mirror Eyes Inspire Office Buildings

最近一個月的網頁瀏覽次數:103813