今年7月,南台灣受豪雨重創,除了大量民宅,也有不少古蹟損害,台南國定古蹟「南鯤鯓代天府」的剪黏掉落、牌樓倒塌;嘉義的「嘉義舊監獄」受損;澎湖的天后宮室內嚴重漏水,讓極端天氣下的古蹟保存問題浮上檯面。不只台灣,國際上也有許多世界遺產受到氣候變遷的威脅,面臨著毀損、消失的危機。

復活節島。圖片來源:kallerna(CC BY-SA 4.0)

智利復活節島上,與世隔絕的世界遺產拉帕努伊國家公園,900多個聳立的「摩艾石像」是當地重要的文化象徵。集中在海岸邊的石像,也是氣候變遷對文化遺產的最新潛在威脅,使他們更容易受到海平面上升、風暴潮水,甚至是海嘯的影響。

《文化資產保存學刊》(Journal of Cultural Heritage)發表了一項新研究指出,最晚至2080年,海浪就可能到達島上最大的祭壇阿胡東加里奇(Ahu Tongariki)。 該遺址有最著名的石像群,15尊摩艾面向陸地一字排開,每年吸引數以萬計的遊客,是島上旅遊經濟的根基。

當地官員試圖透過建造海堤來防止海岸線侵蝕,第一個實驗性的海堤選在阿胡倫加瓦埃(Ahu Runga Va’e), 但目前還不清楚這是否足以阻止侵蝕發生。因此也有意見認為,應該將石像錨定在更穩固的石頭上,甚至將石像移入博物館的可能性。也有人確信,就像在古代的崩壞中倖存的祖先一樣,島上居民總會在海平面上升的挑戰中找到自己的路。

復活節島衛星空拍。拍攝於2019年。圖片來源:歐洲太空總署(CC BY-SA 3.0 IGO)

坐落在印度洋上,坦尚尼亞海岸外其中一個小島,是世界文化遺產「基爾瓦基斯瓦尼」(Kilwa Kisiwani),Kilwa Kisiwani是史瓦希里語的貿易城市,這座見證東非史瓦希里文明輝煌的千年古城,因海岸侵蝕與缺乏維護,在2004年被列入瀕危世界遺產名錄。當時基爾瓦基斯瓦尼面臨嚴重的保存危機,海平面上升,海浪不斷衝擊珊瑚石建成的古建築,大清真寺、胡斯尼庫布瓦宮殿等重要遺跡出現牆體坍塌與地基流失,加上植被破壞和缺乏系統性管理,這處珍貴文化遺產岌岌可危。

面對危機,坦尚尼亞政府與國際組織攜手展開十年搶救行動,不僅興建海堤阻擋海浪侵蝕、大規模種植紅樹林形成天然屏障,更重要的是將當地社區納入保護核心,居民接受專業培訓成為修復工匠、導覽員和監測員,運用傳統珊瑚石材料和工藝修復古建築,同時成立遺跡委員會讓社區直接參與管理決策。

此外,透過發展社區旅遊、手工藝合作社和社區博物館,保護工作在創造就業機會的同時也激起居民對文化遺產的自豪感與責任感。經過社區、政府、國際組織的共同努力,基爾瓦基斯瓦尼的保存狀況顯著改善,2014年成功從瀕危名錄中除名,成為文化遺產保護的典範。

東非曾入列瀕危遺產的「基爾瓦基斯瓦尼」(Kilwa Kisiwani)。攝影:Ron Van Oers;圖片來源:UNESCO聯合國教科文組織(CC BY-SA 3.0 IGO)

擁有千年歷史的水上之都「威尼斯」,聖馬可大教堂、總督府等珍貴的古建築群是聯合國世界文化遺產,每年吸引數百萬遊客造訪,然而這座古城正受到海平面上升與頻繁洪水的威脅。

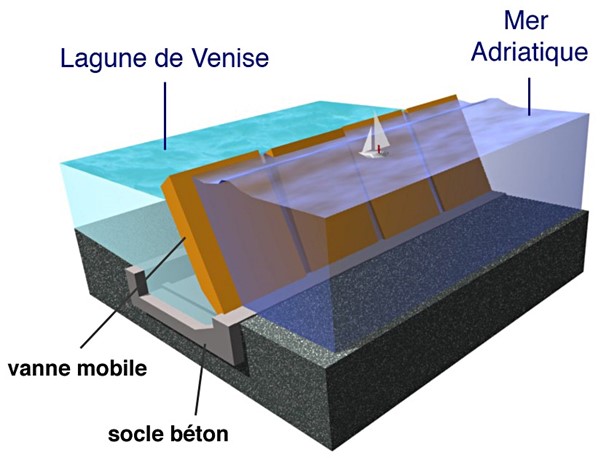

為了對抗日益嚴重的「洪水潮」(Acqua Alta),義大利政府耗資近60億歐元建造了「摩西計畫」(MOSE)防洪系統,取名自摩西過紅海的聖經故事,這套由78座巨大活動式閘門組成的高科技工程,能在30分鐘內升起阻擋海水,成功保護威尼斯免於洪水侵襲,自2020年啟用以來已多次發揮關鍵作用。

摩西系統雖然有效防洪,卻也衍生出許多始料未及的問題。頻繁關閉閘門阻礙了潟湖與外海的正常水體交換,導致鹽沼沉積率下降、加速侵蝕,潟湖內污染物難以稀釋排出造成水質惡化,甚至可能發生缺氧事件威脅水中生物;此外,巨額的建造與維護成本、工程期間的貪腐醜聞,以及對港口航運的影響都成為沉重負擔。更令人擔憂的是,隨著海平面持續上升,未來閘門關閉的頻率將越來越高,可能使潟湖變成與海洋隔絕的死水潭,威尼斯雖免於淹水,卻可能失去賴以維生的潟湖環境,在高科技守護與生態平衡的兩難中,古城的永續未來仍面臨嚴峻考驗。

威尼斯「摩西計畫」(MOSE)。圖片來源:Chris 73 (CC BY-SA 3.0)

威尼斯「摩西計畫」(MOSE)。圖片來源:Irønie(CC BY-SA 3.0)

上述的案例讓我們看見氣候變遷之下世界遺產共同的挑戰與不同的回應。威尼斯單一科技的解決方案雖然有效,但卻可能造成生態無法復原的損壞;復活節島的石像令人反思古蹟蘊含的宗教與文化意義;基爾瓦基斯瓦尼則充分展現在地社群的力量,這些經驗都能讓台灣學習與反思,在面對未來的氣候危機時,如何守護這座島嶼上的歷史足跡。

最近一個月的網頁瀏覽次數:112371